タケノコ、空豆のかぶみぞれ汁

○タケノコ、空豆のかぶみぞれ汁の魅力と特徴 みぞれ汁というのは主に大根おろしを加えた汁のことです。おろしを雪に見立てて、みぞれのような風情を楽しむ料理です。この時期の甘みが強いカブをすりおろ...

○タケノコ、空豆のかぶみぞれ汁の魅力と特徴 みぞれ汁というのは主に大根おろしを加えた汁のことです。おろしを雪に見立てて、みぞれのような風情を楽しむ料理です。この時期の甘みが強いカブをすりおろ...

○おいなりさん、薄揚巻、海苔巻の動画 ○おいなりさん、薄揚巻、海苔巻の調理手順とレシピ 1 お米合を2合を研ぎ、20分ほど浸水させてから水加減をし、酒大さじ2を加え,昆布3gをのせ...

車麩、豆腐、アスパラガスの豆乳煮の動画 車麩、豆腐、アスパラガスの豆乳煮のレシピと調理手順 1 車麩3~6枚(大きさによる)をぬるま湯に10分ほど浸けて戻します。 2...

○うどとはっさく、わかめの酢の物のYouTubeレシピ動画 ○うどとはっさく、わかめの酢の物のレシピと調理手順 1 うど150gの皮をむき、短冊切りにして片栗粉を溶いた水に途中で水を替えな...

○白菜きざみ昆布漬のレシピと調理手順 ○動画による手順紹介は以下のYouTube動画です ○動画を見ることが難しい環境の方には以下静止写真でのレシピ紹介となります。...

○御挨拶 今回から精進料理レシピを動画にて公開することとなりました。記念の御挨拶です。 ○準備編_精進料理のダシのとり方 今回のお彼岸お供え精進料理で共通して使う下準備で...

今日から令和3年春彼岸に入りました。 17日が彼岸の入り、20日が中日、23日が彼岸のあけとなります。 恒例の精進料理お供え膳の献立例ですが、今回から要望の多かった動画を導入しました。Yo...

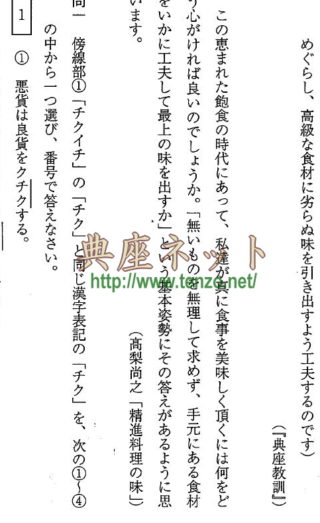

当方の拙文が、私立大学の国語科目問題本文に採用されました。まったく想定外のことにとても驚きました。 3年近くにわたり連載した「精進料理の魅力 第7回 精進料理の味」(掲載誌は『季刊 禅文化 第2...